La Redazione & Minucciu

![]() “Ferìti, ferìti, ferìti quest’àrma,

“Ferìti, ferìti, ferìti quest’àrma,

ferìti quest’àrma che càvuza nnì fu”.

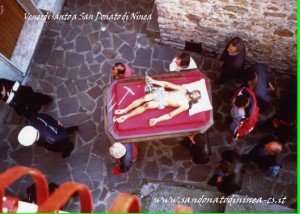

“Nò bbì s’chantràti”, non sto storpiando il nostro dialetto. Ho solo descritto, quasi fedelmente, le strofe che zù Nicola, con la sua voce baritonale intonava, in accompagnamento alla processione del Cristo morto, “à matìna prièstu dò vènnìri sàntu”. Non era il solo a cantare, anzi. A quei tempi, accompagnare il Cristo e l’Addolorata nella processione che iniziava all’alba era un obbligo morale, pari a quello di seguire la processione del santo patrono. Un appuntamento al quale nessun sandonatese, di tutte le età, non voleva ne poteva mancare. Si potrebbe obbiettare che, se era un obbligo, perché citare il solo zù Nicola? Lo cito ad esempio di come alcuni sandonatesi si preparavano ad affrontare una processione faticosa, per impegno muscolare (trasporto del pesante simulacro del Cristo morto) e per impegno canoro (i canti sacri), tutte attività che non venivano facilitate dalle pendenze paesane che, nel caso in esame, venivano affrontate “à càpadièrtu” se teniamo in conto che la processione vera “ncùminciàvadi dò càlivàriu”, sùtta i Girùni e jèdi ppì tùttu ù pajìsi , pùru ancùna dè vanèddhi, fìnu àra tèrra”.

accompagnare il Cristo e l’Addolorata nella processione che iniziava all’alba era un obbligo morale, pari a quello di seguire la processione del santo patrono. Un appuntamento al quale nessun sandonatese, di tutte le età, non voleva ne poteva mancare. Si potrebbe obbiettare che, se era un obbligo, perché citare il solo zù Nicola? Lo cito ad esempio di come alcuni sandonatesi si preparavano ad affrontare una processione faticosa, per impegno muscolare (trasporto del pesante simulacro del Cristo morto) e per impegno canoro (i canti sacri), tutte attività che non venivano facilitate dalle pendenze paesane che, nel caso in esame, venivano affrontate “à càpadièrtu” se teniamo in conto che la processione vera “ncùminciàvadi dò càlivàriu”, sùtta i Girùni e jèdi ppì tùttu ù pajìsi , pùru ancùna dè vanèddhi, fìnu àra tèrra”.

La “preparazione” di cui è cenno iniziava con la sveglia un’ora prima dell’alba quando si appprontava una sostanziosa “àcquasàla, ccù sùffrìttu ì cipùddha e pipàzzi cruòschi”, guòvo e cancarièddhu”, poi mangiata ed accompagnata da un quartino di vino. Si proseguiva il “riscaldamento”, con un paio di bicchierini “ì lìmmìccu ppi gùnci ù cannaruòzzu”, inteso come lubrificare le corde vocali, perché, in taluni sandonatesi era intima convinzione che, senza una certa dose di alcool in corpo, il canto non sarebbe riuscito bene. A sostegno dell’impegno che si intendeva profondere nel trasporto del simulacro e nei canti, in tasca non mancava una fiaschetta di distillato (lìmmìccu) dalla quale attingere ogni tanto nel corso della processione, senza per questo, mancare un assaggio di vino che, immancabilmente, qualcuno della compagnia portava appresso. Con questo, non intendo asserire che il Cristo morto, che apriva la processione, fosse portato a spalla dai maschi sandonatesi in stato di ubriachezza. Il fatto e che fra i “penitenti” che trasportavano il simulacro, ve ne erano qualcuno che non potendo nell’occasione confessare e pentirsi pubblicamente dei propri peccati, li annegava volentieri “ccù nnù bìcchirùcciu” I portatori erano seguiti dal gruppo dove i solisti, a turno, intonavano i canti sacri ad invocare il perdono dei peccati e la salvezza e le cui strofe erano replicate in coro dal corteo. Generalmente tutto funzionava come da tradizione e se vi era qualcuno che sbandava o andava fuori tempo o tono, bastava la voce tenorile di zù Vicienzu che riprendeva le file e metteva in riga tutti. Seguiva la statua dell’Addolorata portata dalle donne che avevano a loro volta i propri canti. Poteva capitare che, un gruppo accompagnasse col proprio canto le strofe e le litanie riservato all’altro.

Zù Giuvànni era “gùnu dè tànti mìricàni”, tornato al paese a godersi la pensione e quel poco di capitale accumulato e così vivere il tempo che gli restava assieme alla moglie, sposata nelle americhe ma figlia di un paesano lì emigrato. Anarchico formatosi alla tradizione americana, zù Giuvanni era non credente e le processioni solitamente la guardava per curiosità, senza mostrarsi, “à nù sfilagghiu ì nà finèstra”. La moglie, religiosissima, invece apriva la porta e rimaneva inginocchiata sul gradino fino al passaggio dell’ultimo dei partecipanti al rito.

Zù Giuvanni, dopo tanti anni riviveva le atmosfere della sua gioventù quando, avendo ancora, come amava dire, “l’uòcchi chiusi”, anche lui seguiva la processione e né intonava i canti, che peraltro ricordava ancora benissimo, come benissimo si ricordava “de paisàni apprièssu a prùcissiùni”, la maggior parte dei quali suoi coetanei. Mentre il corteo scorreva, Zù Giuvanni passava in rassegna i partecipanti e di parecchi rammentava particolari ed episodi da mettere in relazione al canto “Ferite quest’alma”…

Un sorrisino beffardo e maligno gli stirò le labbra quando sentì intonare a zù Nicola le strofe con cui è stato aperto questo racconto. Non tanto “ppù sàpuri mischjgghiù” italo-sandonatese che la strofa aveva preso, cosa normale vista la tendenza dei paesani a non adeguarsi ad un nuovo vocabolo quanto ad impadronirsene, piegarlo contorcerlo e corromperlo per dialettizzarlo ed incorporarlo nel loro parlato. No, quello che lo faceva sogghignare era che, zù Nicola di “ferite all’alma” era pratico e ne sopportava una, la moglie, che in gioventù, aveva avuto il suo bell’aborto, frutto di un fugace e clandestino incontro con un frate predicatore e “pùa ghèra rimàsta stirpa” e non gli aveva dato figli. Anche Zù Ntòniu, aveva la sua “firita”; in gioventù aveva ricevuto il calcio di un mulo al basso ventre che oltre una steritilità presunta, gli aveva procurato, “n’prìmìssu, agnòmi ì cugghjuni scafazzatu” e “n’sìcùnnis, abbòja nòni àri mannàti” presso alcune case di ragazze da marito, rifiuti giustificati dalla circostanza che nessuna famiglia “sì vulìadi mìnti jìntu nù gùddhu”. “Firìta” questa, che condivideva con ziu Pascali, il quale allevava due figli, non del suo sangue, “fìgghi ì sàntu”, adottati da un orfanotrofio “ppìcchì àviàdi piàtu ù rifrìscu” quando da giovinetto aveva “s’era mmìsu ccù gùna n’frama ìmagara” che l’aveva contagiato e reso sterile.

C’era anche zia Maria, contrita e dolente che con altre donne intonava, “Se feristi acciar diletto/ la sinistra del mio Dio/ecco il seno, essoti il petto/tu ferisci oggi il cor mio”. E di “firìte” anche lei ne aveva pratica giacché nel corso di una furibonda lite, non aveva esitato ad accoltellare la sorella gia sposata che, dicevano, non poteva o voleva restituire “nù làzzu d’oru” avuto in prestito. Per la “vox populi”, in realtà, pare le avesse insidiato “ù nnàmuràtu”.

Di pari passo allo scorrere della processione zu Gìuvànni “tàgghjiàvadi i pànni ncuòddhu” a quelli dei quali rammentava ricorsi e trascorsi, fino a che, preso da pensieri propri, per un momento si sorprese ad intonare sottovoce il “Gesù mmìa, pìrdùnu e pietàti”. Forse inconsciamente aveva ricordato di avere anche lui una “firìta all’alma”, “quira quatrara” che sapeva invecchiata e chiusa per una vita nel manicomio di Nocera, in provincia di Salerno, e lì morta e sepolta. “Ghèradi à guagliùna” alla quale, al momento di partire per le americhe, aveva promesso di scrivere, di preparare i documenti e di sposarla per procura, come allora talvolta usava per potersi ricongiungere. Poi invece l’aveva lasciata senza notizie, tutto preso dal vivere “mìricànu” e dal “bìsinìssu” in cui s’era impegnato. Aveva promesso, ma le cose erano andate altrimenti e non aveva trovato né tempo né voglia di scrivere almeno una lettera “ara zìta” rimasta a macerarsi in attesa di notizie che non arrivarono mai. La donna, abbandonata “dò zìtu” e per quei tempi “compromessa” ne aveva fatto malattia fino perdere il senno. A nulla erano servite la vicinanza e l’affetto di genitori e parenti. Progredendo, la pazzia l’aveva fatta divenire violenta verso i familiari e se stessa, tanto da rendere necessario il ricovero al manicomio. Nel nosocomio psichiatrico la ragazza per tanti anni è vissuta in solitudine per via che le visite dei familiari vennero sconsigliate e limitate perché le procuravano sempre crisi di violenza. Probabilmente ad indurre “u miricanu” all’invocazione non era stata la fede religiosa. Era qualcosa di indefinito, profondo, una sensazione di angoscia, forse, la presa di coscienza della propria colpa, il dolore per quel “peccato” che è la disaffezione verso chi ti ha amato, un delitto per il quale la sua etica e la sua “fede politica”, fondate sul “rispetto”, non gli consentivano assoluzione. La moglie, rientrata silenziosamente in casa l’aveva sorpreso a mormorare ed aveva assistito alla “preghiera-invocazione”, seppur bisbigliata, da zu Gìuvànni, ed in cuor suo ne era contenta. Nel “muro di ateismo”, edificato dal marito negli anni “americani”, s’era aperta una breccia che lei avrebbe provveduto ad allargare, “fìnu àru fà ràggiunà”. Sapeva lei come e cosa fare. Zù Giuvanni ancora non lo sapeva, ma molto presto lo avrebbe scoperto. Nella sua alma “atea” di ferite ve ne sarebbero state due.

Dicembre 2012

Minucciu

2 commenti

Una buona rinfrescata.

complimenti ,minuccio.